【 院内勉強会】フリーランスDH定期訪問〜医院全体での技術の向上を目指して〜

2024.06.26

かいり歯科クリニックの院長の戸田です。

最近、当院に兼ねてより通院中の患者様から、当院の受付スタッフ・歯科衛生士・アシストスタッフの接遇・対応や技術などお褒めの言葉を頂くことが多くなりました。

前向きなお言葉は日々真摯に歯科医療に取り組む私たちにとって大変励みになると共にとても嬉しいです。この場をお借りして感謝申し上げます。

かいり歯科クリニックのチーム医療の考え方

歯科医療は、歯科医師以外に受付・アシスト助手、予防を担う歯科衛生士、滅菌を担うクリーンスタッフさん含めて、

それぞれが真摯に業務に取り組むことではじめて【安心】【安全】【最良】のチーム医療を患者様に提供できると考えております。

今回は当院での院内での知識・技術の研鑽について一部ご紹介させて頂きます。

フリーランス歯科衛士士(歯科衛生士の先生)の定期訪問指導 2回/月

2022年から、フリーランスDH(歯科衛生士)先生に毎月訪問して頂き、歯科衛生士の臨床技術指導や院内スタッフの滅菌・接遇の指導をして頂いてます。

そして、1年前は当院の新人だった歯科衛士士2名がSRPの20回以上の実技指導を経て、昨日SRPの最終技術テストに無事合格し、フリーランスDH先生から修了証を授与されました。

SRPは歯科医師にとっても大変難しい技術で、誰しもができる手技ではないです。それを当院の歯科衛士士がきちんと基礎から習得し、標準化できていることは大変嬉しく、頼もしく思います。かいり歯科クリニックの診療のビジョンを掲げて11年で体現できて幸甚です。

これもひとえにフリーランス先生の指導と、個人練習をしてきたお二人の努力の賜物だと思います!まずはおめでとうございます!そしてこれからが本番ですから、1人でも多くの患者様の歯周病を改善していきましょう!

『SRP(エス アール ピー)』とは歯周病治療の最初の段階での基本治療で行われる処置のことで、歯茎の中の歯の根っこの部分についた歯石を取り除き、再びバイ菌が歯の根っこの部分に付着しづらいように、根の表面を滑らかにする処置を指します。

歯周病治療は、主に 歯周基本治療→歯周外科治療 の流れになっており、

軽度の場合は歯周基本治療のみで治癒し、メインテナンスに移行することができますが、

中等度から重度の歯周病の場合、きちんと治療してメインテナンスに移行するためには歯周外科治療という歯茎を切開してSRPをする手術が必要となる場合が多くなります。

なぜならば歯周基本治療の中で重要なSRPという処置は、歯茎の中の目視しづらい環境で行うことが多く、歯茎の間の深いところや奥歯などの歯の根の形態が複雑なところを綺麗にすることはかなり難しいからです。

しかしながら、歯科衛生士にとってSRPの手技を研鑽することは、歯周病の患者様の多くを外科手術をする箇所を減らし、低侵襲な治療で歯周病を治癒させる確率を上げることに直結します。

歯科衛生士(DH)という仕事は『予防』を担うことができる数少ない医療従事者

ですが、歯周病治療に関しては唯一『歯周基本治療』をすることを担う国家資格を有しております。

それゆえに、DHが歯周病治療に関してもきちんとした知識や技術を身につけることは、患者様の歯周病の予後に大きく関わってきます。

当院では、今後とも『お口の予防』と『歯周病の基本治療』を担う歯科衛生士の知識と技術の研鑽をサポートすることで、患者様にとっての最良の医療チームを目指していく所存です。

子どもの歯並び予防のMFT⑧〜正しい唾の飲み方のトレーニング(ガムトレーニング)〜

2024.06.26

ガムトレーニング

「ガムトレーニング」を1日3分以上続けると舌の機能が回復し、舌に関係する筋肉の力が強くなり舌の位置が正しい位置に戻ってきます

ガムを左右の歯で均等にかむ

片がみを治し、かむ力をつけるため、どちらかがかみにくい場合、かみにくい方でかむ練習をしましょう

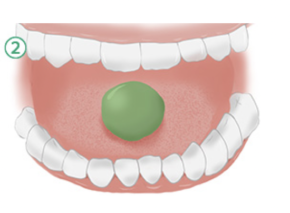

ガムをボール状に丸める

舌の動きを良くする為にガムを舌を使って舌の上で丸めます。

舌の中央にガムをのせて上あごの中央に3秒間押しつけて薄く広げる

舌の筋力をつけるために一回で行い円形に広げてください。

舌でガムを上あごに押しつけたままつばを飲みこむ

つばを飲み込んだ後はガムが三角形に伸びるのを確認してください。正しく飲み込めれば舌は芋虫のような動きをして、ガムはのどに向かって三角形に流れます。

①〜④のガムトレーニングを1日3分間以上繰り返しましょう

これが、「できない」場合は、舌の機能が足りません。

まずは他のトレーンニングから始めてみましょう!

子どもの歯並び予防のMFT①〜おくちポカーンのトレーニング(口輪筋)〜

子どもの歯並び予防のMFT②〜舌の動きと口呼吸改善トレーニング(あいうべ体操)〜

子どもの歯並び予防のMFT③〜舌の動きのトレーニング(リップトレーサー)〜

子どもの歯並び予防のMFT④〜舌の先の力をつけるトレーニング(ディップ&スティック)〜

子どもの歯並び予防のMFT⑤〜舌の位置のトレーニング(スポットポジション)〜

子どもの歯並び予防のMFT⑥〜舌を正しい位置に持ち上げるトレーニング(ホッピング)〜

子どもの歯並び予防のMFT⑦〜正しい唾の飲み方のトレーニング(スラープ&スワロー)

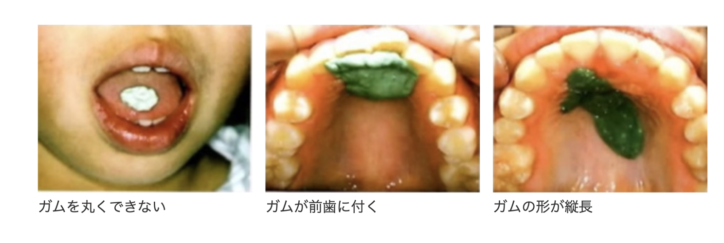

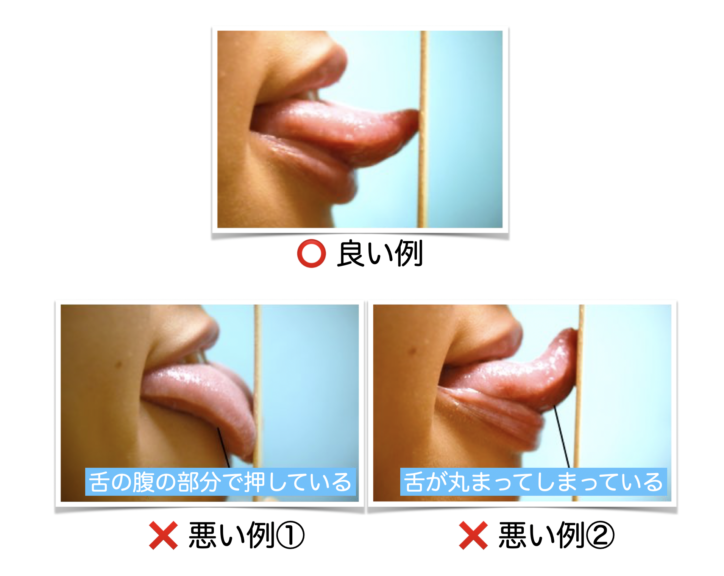

舌の機能が足りない例

低位舌で舌の力が正常でない場合、下記の様になってしまいます。「ガムトレーニング」は正しい方法で訓練しなければ舌の機能が回復しません。

かいり歯科クリニックでは虫歯予防になるキシリトール100%のトレーニングふうせんガムを使用して舌のトレーニングである『ガムトレーニング』のアドバイスをしております。

お気軽にご相談下さい♪

子どもの歯並び予防のMFT⑦〜正しい唾の飲み方のトレーニング(スラープ&スワロー)〜

2024.06.26

スラープ&スワロー 左右5〜8回ずつ

舌の飲み込む動作の嚥下(えんげ)の練習

(飲み込むことと、舌の脇を使って水を奥に集めることの練習)

① 舌の先をスポットポジションにつけて、舌全体を口蓋(上あご)に吸い付けます。

② 上の犬歯(糸切り歯)の後ろにストローを置いて、舌の裏側に当て、そのまま軽く咬みあわせます。

③スプレーで口角(口の横)から奥歯に向かって『シュッ』と水をひと吹きします。

④舌の脇から音を立てて水を一気に吸い込みます。

④後ろに水を集めたら、奥歯を咬んで、口唇を開けたまま『ゴクン』と飲み込みます。

①〜④を左右交互に5〜8回ずつ繰り返します。

大切なポイント

・鏡の前で舌の状態をチェックして行います。

・奥歯をかみ合わせて行います。

・正しい嚥下では口唇は軽く閉じていますが、このトレーニングでは口唇を開けた状態で飲み込みます。

・舌が前に出てこないように、舌の先をスポットから離さないように練習します。

歯周病専門外来④〜10年以上の治療実績:失った歯周組織を再生する治療(歯周組織再生療法)〜

2024.06.21

かいり歯科クリニックの院長の戸田です。

「 歯周病は治らない?」

患者様からよくこんな質問を受けます。

結論からすると、治療することで歯周病を進行しないようにコントロールすることはできますが、歯周病の中でも歯を支える骨を溶かすレベルに歯周炎が進行したケースでは、失った骨や歯ぐきなどの歯周組織を元に戻すことが難しくなります。

【参照】歯周病専門外来③〜歯周病治療をスタートする前に大切なこと〜

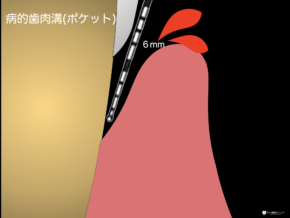

歯周病治療は、歯周ポケットと呼ばれる病的にできた歯と歯ぐきの間の隙間を浅くすることが『治療のゴール』であり、予防ステージである『メインテナンスのスタート』となります。

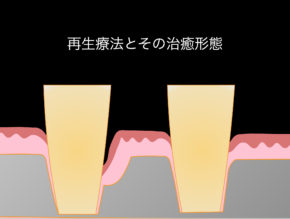

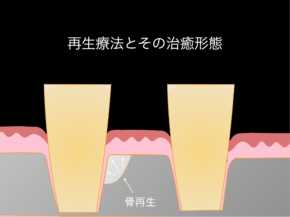

歯周組織再生療法(再生療法)とは?

しかしながら、歯周病治療の中で歯周外科手術と呼ばれる治療方法があり、

その中でも、歯周組織再生療法と呼ばれる失った骨を再生させる方法もございます。

当院では、歯周病治療に真摯に取り組み10年以上の歯周病治療の再生療法の実績がございます。

当院の歯周病治療について詳しくはこちらから

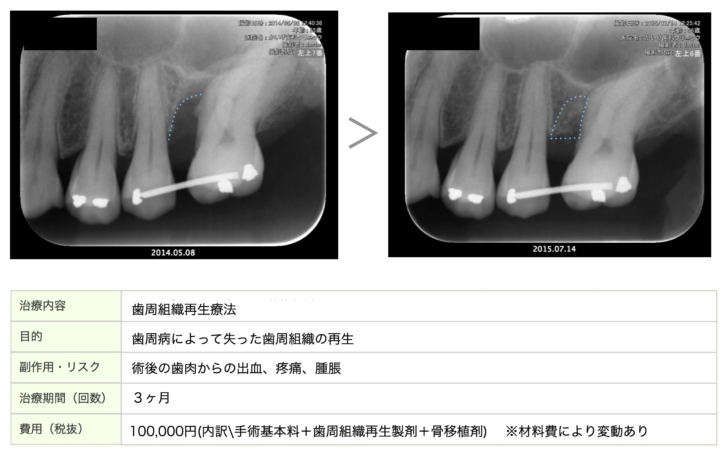

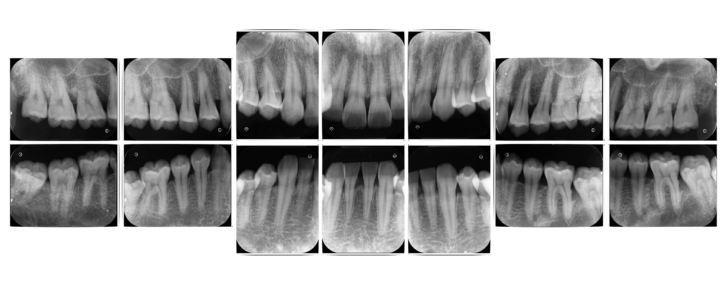

下記に10年前に行った再生療法の症例をご紹介します。

失った骨の形態や噛み合わせなどにより、全ての患者様に再生療法が適応できる訳ではないですが、現在では症例や材料により保険適応ができる症例もございます。

歯周ポケットが5mm以上の箇所がある方

体調により歯ぐきが腫れることがある方

腫れるたびに投薬やレーザーなどの対症療法で様子を見ている方

抜歯をする以外の選択肢がないと診断された方

などなど

再生療法を含む歯周外科手術で改善できる可能性がございます。

当院では日本歯周病学会の指針に基づいた『正しい診査・診断』に基づく『わかりやすい説明』を大切にし、安心・安全・最良の医療提供ができるようスタッフ一同日々取り組んでおります。

お困りの方はまずはお気軽にご相談下さい。

2024年6月17日 保育園検診 〜園児のお口の状態から診えてきた歯並びの未来〜

2024.06.18

かいり歯科クリニックの院長の戸田です。

本日6月17日(月)に当院の松上佳亮先生と奥祐輝先生と共に近隣のはまかぜ保育園、ポピンズナーサリースクール千葉みなと、ポピンズナーサリースクール千葉公園の3カ所で合計150名くらいの園児の検診をさせて頂きました。

保育業務で忙しい中、保育士の先生方には園児の誘導や検診の記録を取って頂いたり、多分なご協力をして頂きこの場をお借りして感謝申し上げます。

また検診の結果、ほとんどの園児に大きな虫歯を認めず、口腔ケアもきちんと行き届いている印象を受けました。

これもひとえに、保育園の先生方含め親御さんの、多忙な日々の中でのきちんとした口腔ケアのサポートのおかげであり、地域のかかりつけ医として誇らしく、大変嬉しく思いました。

この場をお借りして併せて感謝申し上げます。

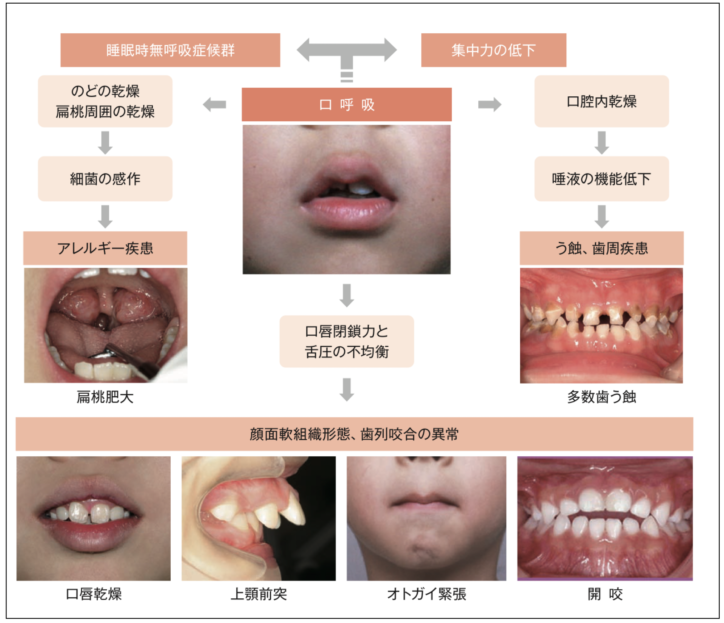

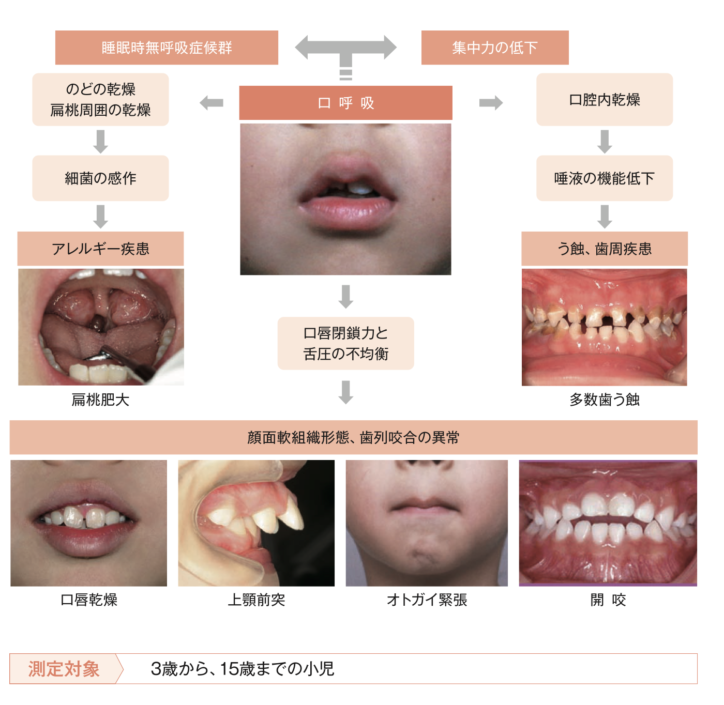

しかし、その一方で大半のお子様のお口に、

歯列不正(歯並びの凸凹・出っ歯・受け口etc)や呼吸機能の悪化の原因となる『低位舌』を認めました。

ちょうど5〜6歳ぐらいの就学前後の時期から、下の前歯の乳歯が永久歯に生え変わります。多くの親御さんはその時期に初めて、乳歯の頃は想像していなかったような歯並びの凸凹や出っ歯などの『歯列不正』に気付くことが多いです。

実はこの『歯列不正』は幼少期からの『低位舌』が大きな原因の一つになっていることが多いのです。

お口の二大疾患である虫歯や歯周病(歯肉炎を含む)が細菌感染が原因であるように、『歯列不正』にも原因があることがほとんどです。

つまり、親御さんがお子様の虫歯や歯肉炎を予防できていらっしゃるように、

歯並びも原因もなるべく早期に把握してきちんと対処することで予防ができる可能性が高いということです。

ウイルス感染による風邪 →重篤化して 肺炎 → 入院

と風邪も放置すると、「 たかが“風邪”がされど“風邪” 」と言われる様に

歯並びの原因(低位舌など) → 歯列不正(歯並びの凸凹・出っ歯・受け口・開咬) → 小児矯正治療 → 抜歯含めた審美矯正治療

といったように、お子様の歯並びも放置することで重篤化するという点では似ております。

ただ、ご安心して頂きたいのは、

就学前の年少・年中・年長さんの子供たちの『歯列不正』のステージは、風邪で例えるならば、まだ “風邪” の状態です。

令和6年度の国の歯科診療報酬改定におきましても、小児の口腔機能の低下に対して保険診療での検査や指導が推進されております。

当院では『正しい診査・診断』に基づく『わかりやすい説明』を大切にし、安心・安全・最良の医療提供することを前提として、

下記の診療ビジョンを掲げて、当院を頼って頂く患者様に対して虫歯は歯周病は然り、子どもの歯並びに関しても積極的に原因療法からの予防に取り組んでおります。

当院の診療のビジョン

〜歯周病〜

日本歯周病学会の指針に基づく『治療ステージ』から『予防(メインテナンス)ステージ』への移行

〜虫歯〜

加齢に伴い増加する虫歯に対して『なぜ?』(原因)からアプローチする予防

〜子どもの歯並び予防〜

小児の口腔機能低下(口腔機能発達不全)に伴う『なぜ?』(原因)からアプローチする歯並び予防とお口の健康維持

ご自身のことでも、お子様を含めた大切なご家族のことでも、気になる方はなるべく早い段階でご相談頂ければ幸いです。

☆『低位舌』について詳しくお知りになりたい方はこちらから↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

子どもの歯並び予防の考え方(10)~『低位舌』(沈下舌)とは~

子どもの歯並び予防のMFT(番外編)〜鼻呼吸の重要性〜

2024.06.13

口呼吸と鼻呼吸について

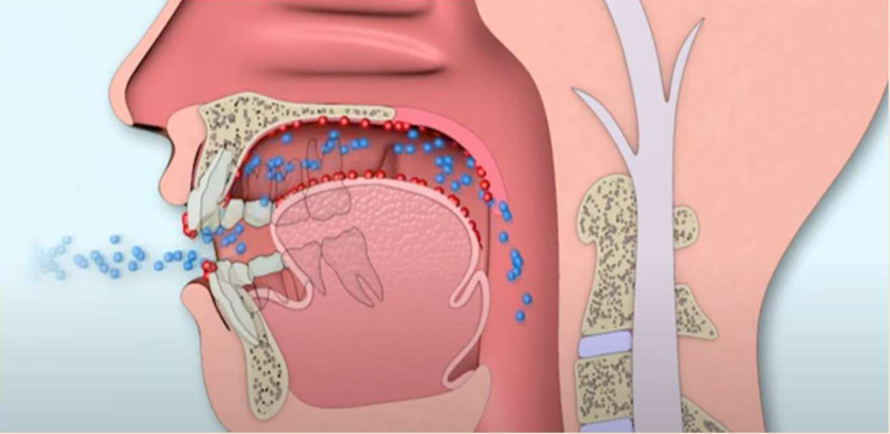

❌ 口呼吸(低位舌)

風邪をひきやすくなる

・細菌やウイルスなどの異物が直接喉に入る

・冷たい乾燥した直接体内に入る

虫歯や歯周病になりやすくなる

・口の中が乾くことで細菌が繁殖しやすい

疲れやすい身体になる

・体内の『二酸化炭素濃度』が薄くなる

・動脈が細くなったり、赤血球が酸素を離さない

・状態になり全身が酸素不足になる

姿勢が悪くなる

・ 頭が前に倒れて体が引けて猫背になる

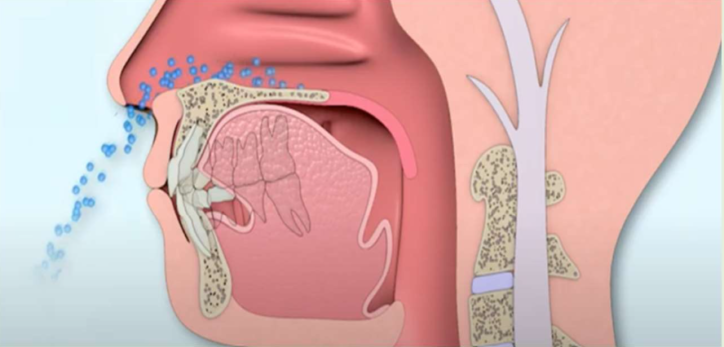

⭕️ 鼻呼吸

免疫力が高まり風邪をひきにくくなる

・ 『鼻毛』がウイルスなどの異物をブロック

・『鼻腔粘膜・扁桃リンパ組織』がさらにブロック

・ 外からの空気の加温・加湿することで乾燥を防止

疲れにくい身体になる

・ 鼻の中の『気道抵抗』により深い呼吸になる

・『副鼻腔粘膜』から一酸化窒素が分泌される

血管を拡張して酸素を全身へ行き渡らせる

姿勢が良くなる

・『横隔膜』を使った深い呼吸が姿勢を整える

かいり歯科クリニックでは、小さなお子様からご高齢の方まで、お口から身体の健康を守るために、鼻呼吸の重要性の啓蒙活動をスタッフ一同していきたいと考えております。

〜拠り所であるように〜かいり歯科クリニックは最良の医療を追求し続けられる医療チームを目指します

子どもの歯並び予防のMFT③〜舌の動きのトレーニング(リップトレーサー)〜

2024.06.13

リップトレーサー

リップトレーサーはティップと同様に舌の筋肉をつけて動きを良くするトレーニングです。

①大きく口を開ける

②そのまま舌を尖らせて右の口角に触れる

③反対側(左)の口角に向かっゆっくり上唇を10秒かけてなぞる

④そのまま円を描くように下唇も10秒かけてなぞる(時計周り)

⑤1周したら反対周りでも同じように行う(反時計周り)

⑥ 2〜5を5〜10回繰り返す

ポイント

口を大きく開けて舌が口の周りを時計の針のようにスムーズに1周できているのか

慣れるまでは、スピードよりもスムーズに動かす事を意識してみましょう!

子どもの歯並び予防のMFT②〜舌の動きと口呼吸改善トレーニング(あいうべ体操)〜

2024.06.13

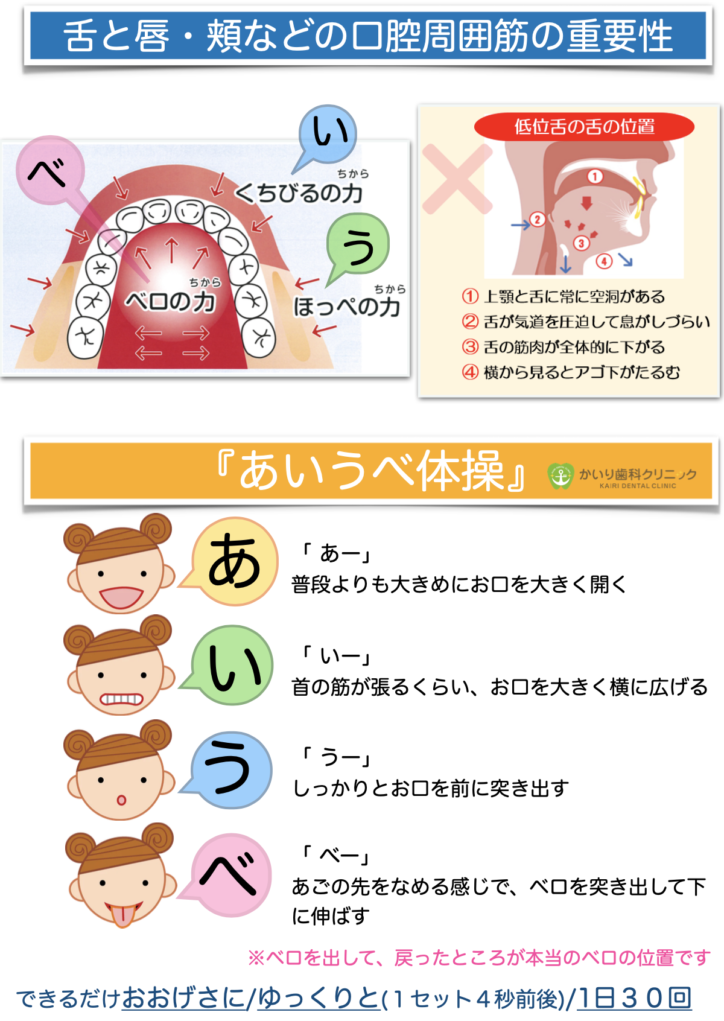

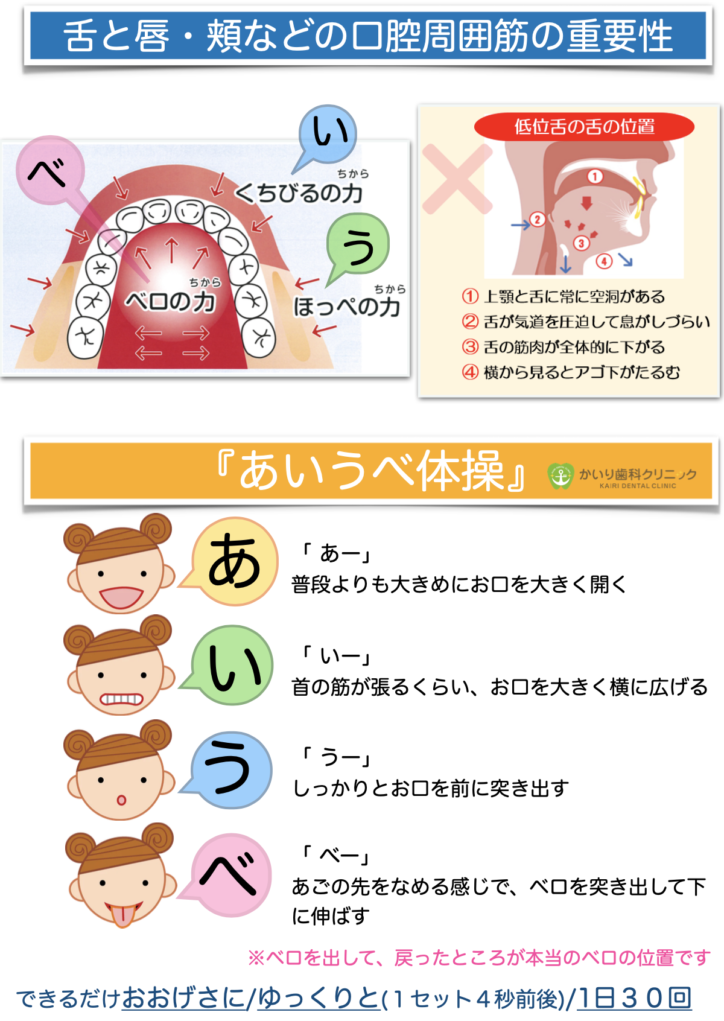

あいうべ体操

口呼吸の改善に役立つだけでなく、全身の免疫力を上げることにもつながる効果もある『あいうべ体操』のご紹介

あいうべ体操(考案者の今井一彰先生のYouTube動画はこちら)

福岡の『みらいクリニック』の内科医である今井一彰先生が考案なさった体操です。

口呼吸を鼻呼吸に改善していく簡単な口の体操で、一日30回を目安に続けることで舌力がついて自然を口を閉じることができるようになると言われています。

大切なポイント

『ベー』のときにあごの先を舐める感じでおもいっきり舌を突き出して伸ばすことが大切です!

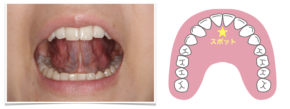

その後、ゆっくりお口を閉じた時の舌の位置が舌の正しい置き場所である『スポットポジション』です☆

子どもの歯並び予防のMFT⑥〜舌を正しい位置に持ち上げるトレーニング(ホッピング)〜

2024.06.13

ポッピング 10回

☆舌のトレーニングでの最も大切なポイント☆

いつも舌が上顎のスポット(スポットポジション)についていること

スポットポジションから上顎に舌をべったり吸い付けて嚥下すること

上記を身につけるための基礎的なトレーニングです。

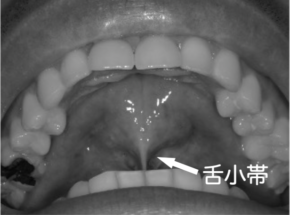

⑴舌全体を上あごに吸い付け、口を大きく開けて舌の裏のヒモ(舌小帯)を伸ばします。

①舌の先がスポットポジションにあること

②舌の前の方だけでなく、後ろの方まで上あごの裏側に吸い付けていること

③ 舌が上の歯を覆わず上の歯列の内側に収まること

④ 左右対象に吸い付けること

(2)次に舌を舌におろし「ポン!」と音を立てます。

⑴のように舌全体を上顎に張りつけるようにつけ、そのままの状態で2~3秒間保ち、離す時に「ポンッ!」と音を出します。

⑴〜⑵ を10回繰り返します

〜注意するポイント〜

・【重要】舌の裏の舌小帯がピンと伸びていることを確認すること

・音を立てることが目的ではなく、舌小帯をしっかり伸ばして舌をパタンとおろすこと

・ゆっくり大きく口を開けて、ゆっくり数えて「1、2、3、ポン」くらいの速さで行うこと

(速くやってはあまり練習になりません)

歯周病専門外来③〜歯周病治療をスタートする前に大切なこと〜

2024.06.11

歯周病ってどんな病気

歯周病は、歯と歯ぐきの境目から侵入した細菌によって、歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支えている骨を溶かす病気です。

虫歯と歯周病の大きな違いは?

虫歯が細菌によって作り出す酸によって歯が溶かされる病気に対して、歯周病は歯の周りの骨を溶かす病気です。

さらに大きな違いは、

歯周病はご自身の免疫の反応によって炎症が起きる

ということです。

つまり細菌が多いにも関わらず歯ブラシをきちんとしなくても歯周病がほとんど進行しない人がいる一方で、細菌の量が少なくても簡単に炎症が起きて骨が溶けてしまう人もいるということです。

花粉症などのアレルギーと似ていて、人によって反応が違うのと少し似ているかもしれません。

つまり、糖尿病や投薬内容などの全身の状態によって歯周病の反応も変わってくるので、ライフステージに応じた対応が必要になってきます。

歯周病治療を開始するうえで大切なことは

まずは、

『診査・診断』

です。

きちんとした医療面接による全身状態の把握と、お口の検査をした上で診断をします。

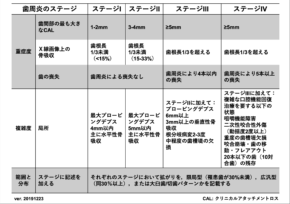

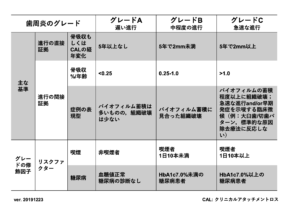

上記は、日本歯周病学会の歯周病の新分類の指標になりますが、

『歯周病の重症度』をステージ分類し

『歯周病の進行のスピード』をグレード分類します。

少し難しいお話かもしれませんが、診断は人によって違うため、患者様一人一人の状態に合わせて治療方針と治療計画を立てる必要性があるということです。

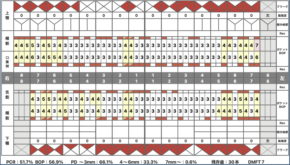

歯周病の検査とは

歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきの境目の深さと、そこからの出血の有無を検査します。

当院の日本歯周病学会のガイドラインに基づいた歯周病治療はこちらから

様々な検査データは

歯科医院側での診断をするための大切なデータである一方で、患者さんのデータであり

『患者さんとの情報共有』と『患者さんのモチベーションの獲得』

が最も大切だと考えております。

どれだけきんとと診査して診断しても、患者さんと情報共有し理解して頂けなければ、

歯周病治療 = クリーニング・・・

となり、歯周病がコントロールされないまま(進行中のまま)定期的なクリーニングに移行しまうと、歯周病が重症化し歯を失うことに繋がるからです。

歯周病治療 ≠ クリーニング メインテナンス ≠ クリーニング

まずは、きちんとした検査を受けて頂き、情報を共有することが大切です。

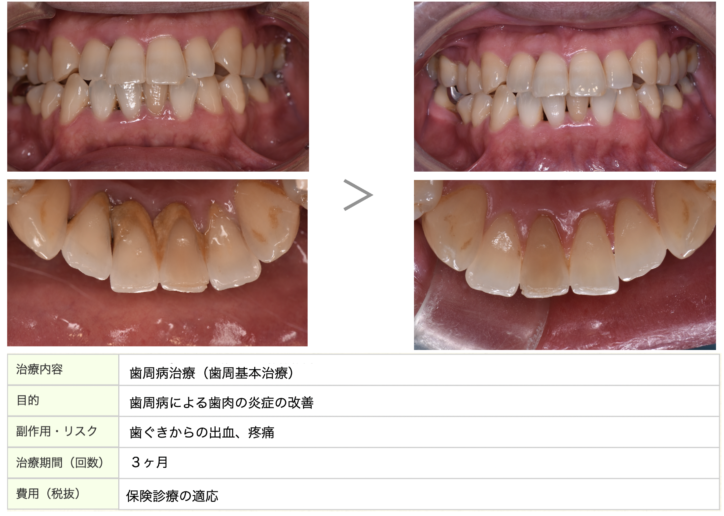

上記は、歯周病の治療から予防のステージ(メインテナンス)に移行された症例写真です。

歯ぐきからの出血もない

歯ぐきのが引き締まったピンク色

歯の揺れもなくしっかり骨の支えがある

歯ブラシも当てやすい環境

口臭やお口のネバネバ感もない

とても良い状態になり、上記症例の患者様は現在もメインテナンスで健康な状態を維持されていて、かかりつけ医としては嬉しい限りです。

歯周病はかなり進行し重症化しないと、腫れや痛みなどの日常生活に支障をきたす自覚症状を伴わない病気です・・

歯ぐきからの出血

歯ぐきがブヨブヨしている

歯が少し揺れる気がする

歯ブラシや歯間ブラシやフロスが当てづらい

口臭が気になる

お口の中がネバネバしている

内科的疾患があり、様々なお薬を服用している

お口の中が乾燥する

などなど・・

上記のような状態を少しでもある方は、まずは『歯周病専門外来』できちんとした診査・診断をすることをおすすめ致します。

当院では『正しい診査・診断』に基づく『わかりやすい説明』を大切にし、安心・安全・最良の医療提供ができるようスタッフ一同日々取り組んでおります。

お気軽にご相談下さい。

〜拠り所であるように〜かいり歯科クリニックは最良の医療を追求し続けられる医療チームを目指します

歯周病専門外来②〜歯の周りの歯肉の再生(遊離歯肉移植)〜

2024.06.07

『歯を失うとどうなるの?』

歯を失うと・・

歯の周りの顎の骨(歯槽骨)

歯の周りの歯肉(口腔上皮)

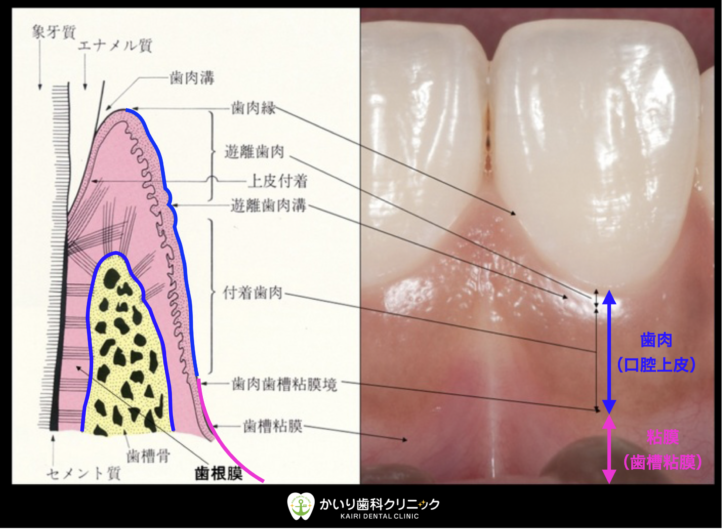

など、歯だけでなく下図の歯周組織と呼ばれる歯の周りの組織(青線の範囲)も失うことになります。

つまり歯を失ってしまったら・・

ブリッジ、入れ歯、インプラントといった人工的な歯を補う治療が必要なだけでなく、

治療後のメインテナンスがしやすい環境(歯ブラシが当てやすい環境)を作るために

失ってしまった歯の周りの骨(歯槽骨部分)や、特に歯茎(歯肉)の再生も考慮する

必要性がございます。

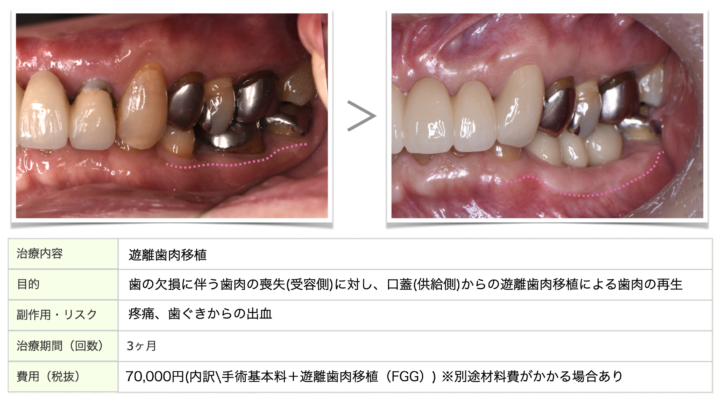

遊離歯肉移植術(Free Gingival Graft)

ピンクのラインから歯までの幅が歯肉の幅となります。

この症例では抜歯後にブリッジで修復する際に、失った歯肉を回復させた症例ですが、もともと狭かった歯肉の幅が抜歯前よりもさらに増えていることが分かります。

この際のポイントは歯肉移植は最終的な修復物を入れる前に処置する必要性がございます。

(移植する歯肉は口蓋と呼ばれる上の歯の内側の歯肉から採取します)

修復物の周りに歯ブラシが当てづらい

歯ブラシの際に歯茎が痛い、ヒリヒリする

食べ物がよく挟まる

などは、歯肉の幅が狭い場合や失っている可能性がございます。

当院では日本歯周病学会のガイドラインに基づいた正しい診査・診断から歯周病治療を適切に行えるように、スタッフ一同日々研鑽しております。

お困りの方はお力になれると思いますので是非お気軽にご相談下さい。

〜拠り所であるように〜かいり歯科クリニックは最良の医療を追求し続けられる医療チームを目指します

子どもの歯並び予防の考え方(15)〜口呼吸のリスクと改善トレーニング(あいうべ体操)〜

2024.06.06

最近以下のような子ども達がとても多く増えてきてます。。

-

お口ポカン・口呼吸

-

くちびる・前歯が使えない

-

くちびるをすぼめることができない

-

舌をうまく使えない

-

舌を置く位置が分からない

-

正しいつばの飲み方ができない

特に『お口ポカン・口呼吸』は以下のように様々な病気の重症化につながるリスクがあります。

お口を開いていることで虫歯や歯肉炎や歯並びなどのお口の問題だけでなく、アレルギーやアデノイドの肥大など様々な疾患を重症化させるリスクとなります。

つまり、お口をきちんと閉じるようにできるようになれば、口呼吸、鼻へい、気道閉塞、アレルギーなどを軽症化できる可能性もございます。

当院では、口呼吸の改善に役立つだけでなく、全身の免疫力を上げることにもつながる効果もある『あいうべ体操』の普及に力を入れております。

あいうべ体操(考案者の今井一彰先生のYouTube動画はこちら)

福岡の『みらいクリニック』の内科医である今井一彰先生が考案なさった体操です。

口呼吸を鼻呼吸に改善していく簡単な口の体操で、一日30回を目安に続けることで舌力がついて自然を口を閉じることができるようになると言われています。

子どもの歯並び予防のMFT⑤〜舌の位置のトレーニング(スポットポジション)〜

2024.06.06

スポットポジション

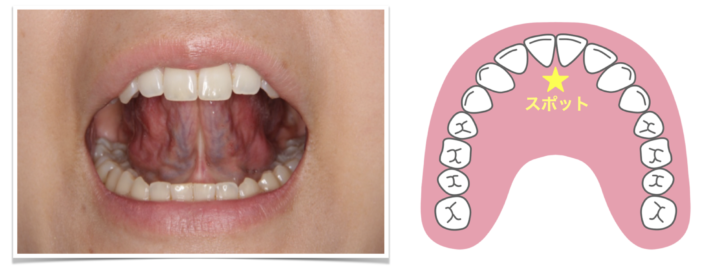

普段何もしていないリラックスしている時(口を閉じているとき)や、飲み込む時の舌の先の正しい位置を覚えるトレーニングをご紹介します。

舌先が触れる位置を『スポット』と呼び、上の前歯の後ろの付け根から5〜10mmくらい後方くらいのプクっとした膨らみの付け根あたりです。

①スティックでスポットを触り、ゆっくり5秒間

②スティックを離し、同じ場所を舌の先で触り、つけたまま5秒間

姿勢を良くして、鏡を見ながら①と②を交互に5〜10回行います。

このとき、舌の先を丸めないで、舌の脇を締め、先を尖らせてください。

ご家庭でも簡単に行えるトレーニングですので、ぜひお試しください。

分らない方は、保険診療の適応内で指導できますのでお気軽にご相談下さい。

子どもの歯並び予防のMFT④〜舌の先の力をつけるトレーニング(ディップ&スティック)〜

2024.06.06

ディップ&スティック

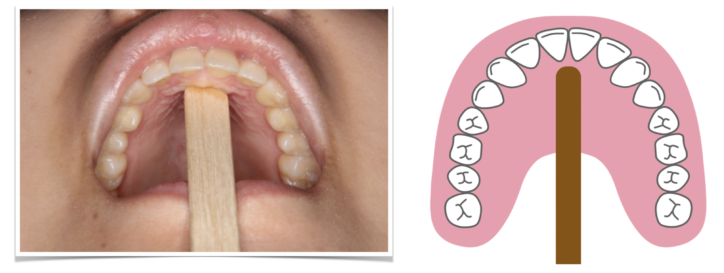

①スティックを口の前に利き手で垂直に持つ。

②口を大きく開ける

③舌を引き締め、舌をとがらせるようにまっすぐ前に出す

④舌とスティックの両方で3秒間押し合う。

⑤スティックを離し、口唇を閉じて3秒間力を抜いて舌を休ませる

⑥3〜5を繰り返す

5~10回繰り返します。舌の先を丸めないで行うことと、しっかりと舌の先でスティックを押すように意識することがポイントです!

舌の腹や裏側でスティックを押してないか

舌以外の唇の周りの筋肉に力が入ってないか

などを注意して見ていきます。うまくいかない人は舌の先をうまく使うことができないので舌全体で押そうとしたり、舌以外に力が入ってしまうのが特徴です。また「3秒間」押せるかどうかもしっかりと見ておきます。

子どもの歯並び予防のMFT①〜おくちポカーンのトレーニング(口輪筋)〜

2024.06.05

☆おくちポカーンのトレーニング(口輪筋)のトレーニングのご紹介☆

最近以下のような子ども達がとても多く増えてきてます。

①お口ポカン・口呼吸

②くちびる・前歯が使えない

③くちびるをすぼめることができない

④舌をうまく使えない

⑤舌を置く位置が分からない

⑥正しいつばの飲み方ができない

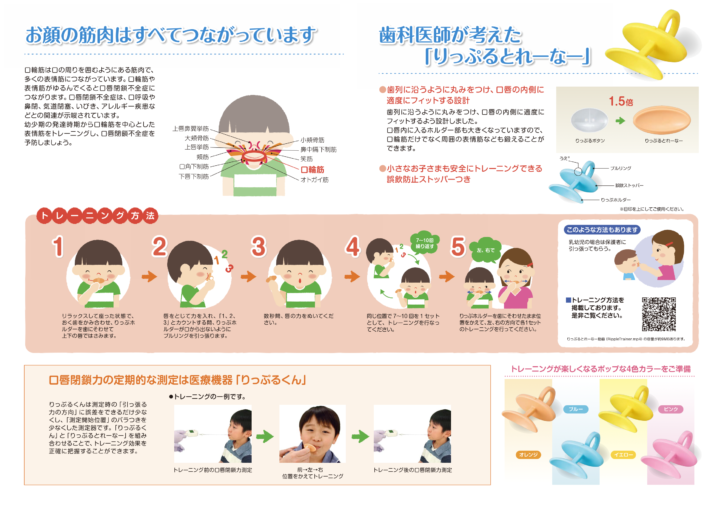

今回は①〜③のお口を閉じる力が弱いことが原因の一つである

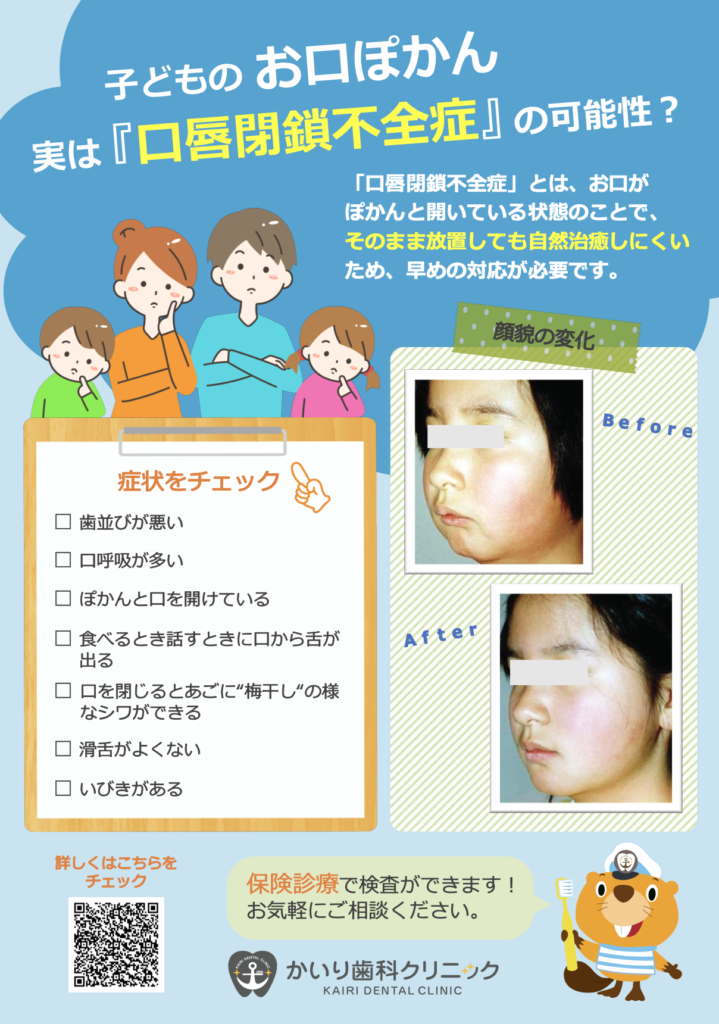

『口唇閉鎖力不全症』〜何もしていない時(安静時)にお口が開いている状態〜

上記のように、お口を開いていることで、虫歯や歯肉炎や歯並びなどのお口の問題だけでなく、アレルギーやアデノイドの肥大など様々な疾患を重症化させるリスクとなります。

つまり、お口をきちんと閉じるようにできるようになれば、口呼吸、鼻へい、気道閉塞、アレルギーなどを軽症化できる可能性もございます。

当院では、お口を閉じる力を測定し(口唇閉鎖力測定)、適応となるお子様に以下のトレーニングを指導しております。

りっぷるトレーナー(動画はこちらへ)

お子様のお口の歯並びやかみ合わせに影響する、舌と唇・ほっぺ(口腔周囲筋)のトレーニングであるMFT(筋機能療法)の保健診療での適応範囲が広がりました♪

お子様のお口の歯並びやかみ合わせに影響する、舌と唇・ほっぺ(口腔周囲筋)のトレーニングであるMFT(筋機能療法)の保健診療での適応範囲が広がりました♪

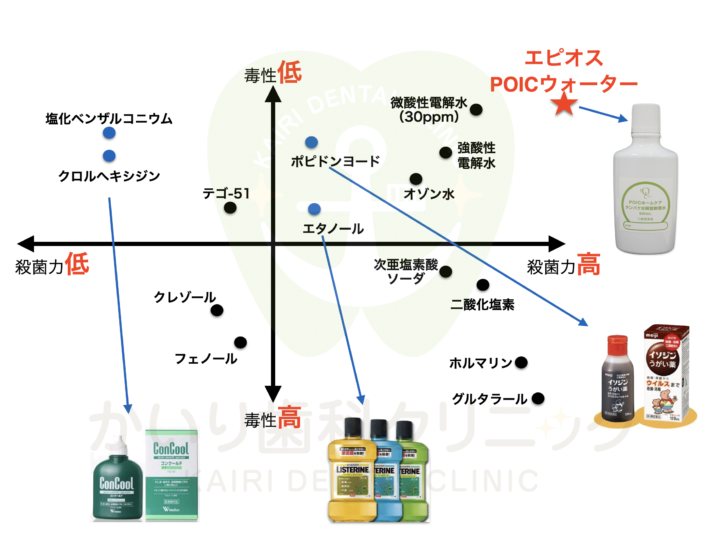

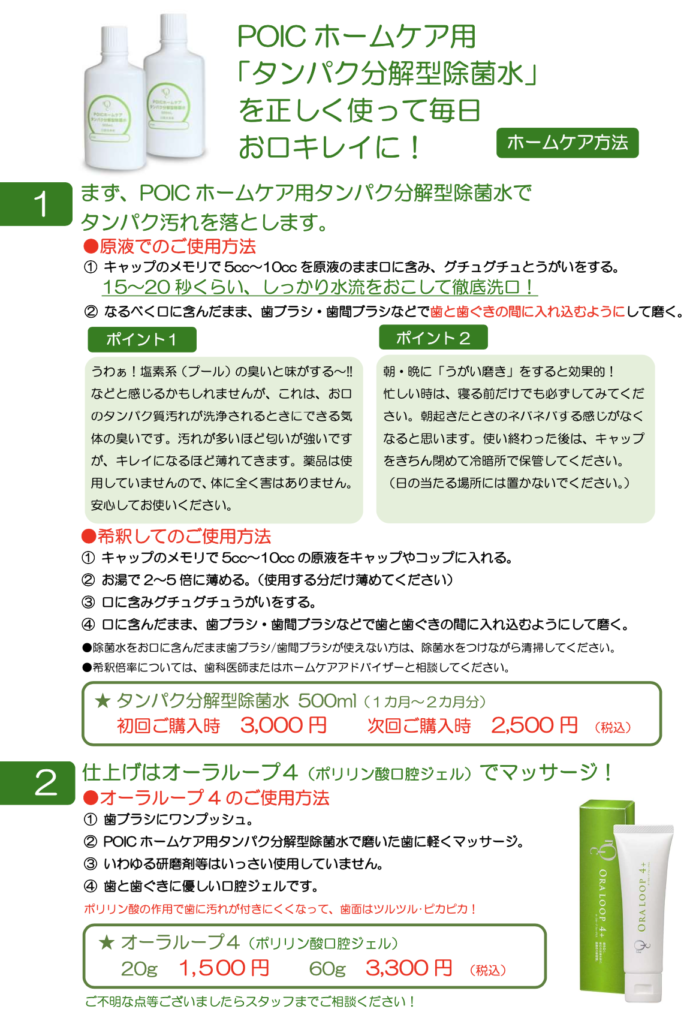

POICウォーターってなに?

2024.06.04

昨今、様々な洗口液が市場に出回っていますが、当院でおすすめする洗口液のPOICウォーターについてご紹介致します。

『POICウォーター』ってなに?

POICウォーターは純度99.9%の塩と不純物を限界まで取り除いた超純水を電気分解させた電解機能水です。

強い殺菌力がありますが消毒薬と違い人体の免疫成分と同成分のため安全性が認められている殺菌水になります(厚生労働省食品添加物認可)

どんな効果があるの?

・虫歯菌の減少

・歯周病菌の減少

・歯茎の炎症の改善

・口臭予防

市販の洗口液の違いは?

市販の洗口液はアルコール系などの様々な薬品を含みますが、POIC ウォーターは純粋な塩と水を電気分解して作られ、細菌の作るバリアを破壊することもできる安心・安全で非常に除菌効果に優れた電解機能水です。

しかし市販の洗口液は殺菌力は高くなくいが、清涼感があり長期保管が可能である一方で、POICウォーターは作ってから保存期間が短く冷蔵庫に保管が必要になります。

当院では、POICウォーターを精製する機械を導入しており、患者様からの依頼に合わせて都度精製しております。

開封前は3ヶ月 開封後は1~2ヶ月

歯周病専門外来①〜治療ステージから予防ステージへ〜

2024.06.03

かいり歯科クリニックの院長の戸田です。

この度、令和6年度の国の歯科診療報酬改訂にて

口腔疾患の重症化予防の中の一つに〜歯周病重症化予防の推進〜

が組み込まれました。ところで

『検診とメインテナンスの違いは?』

ご存知でしょうか。両者は同じように思えて実は目的が大きく違います。

〜検診とは〜

特定の病気を発見するために行う検査の事で、病気の早期発見をして早期治療をすることを目的としています。

一方で、

〜メインテナンスとは〜

健康な状態を維持していくための定期的に検査や予防処置をすることを目的としています。

つまり検診は早期発見・早期治療を目的とし、メインテナンスは現状の健康状態の維持を目的としています。

『歯周病のメインテナンス(予防)のスタートの時期は?』

当院に検診やメインテナンス目的で初めていらっしゃる患者様の中には、定期的に歯科医院でクリーニングを受けていらっしゃっても、

歯周病の検査を受けたことない

歯周病の名前は知っているがどういう病気か知らない

歯周病治療について説明を受けたことがない

歯周病が治療されないで悪い状態のまま定期通院している

全身疾患に合わせた歯周病のコントロールがされていない

という方が少なくない現状です。

『メインテナンスの目的は?』

病気の発症の予防

病気の再発の予防

病気の進行の予防

です。

つまりご自身の状態に合わせた歯周病の治療を適切に受けて良くなってからでないと、本来の歯周病のメインテナンスはスタートすることはできないということになります。

当院の日本歯周病学会のガイドラインに基づいた歯周病治療

医療面接

お口の過去・現在の状態だけでなくお身体の状態の把握(全身疾患や生活習慣)

⇩

歯周組織検査(基礎資料収集)

⇩

口腔内写真

⇩

歯周組織検査のためのX線14枚法

⇩

歯周病の診断

⇩

患者さんとの情報共有

⇩

治療計画

となります。

1人でも多くの患者様の歯周病が改善し、

治療ステージ⇨予防ステージ

に移行して頂き、歯周病の病気の発症・再発・進行の抑制を目的としたメインテンンスグループの方が増えることを願っております。

歯ぐきからの出血や歯の揺れ、口臭や加齢に伴う歯ぐきの下がりや歯並びの変化を感じている方、また糖尿病やリウマチや心疾患や脳疾患などお身体に持病や病気の既往がある方は、歯周病との関連性もあるかも知れません。

『きんとした診査・診断』 と 『わかりやすい説明』

『安心・安全・最良』

の医療提供ができるようにスタッフ一同準備しておりますので、少しでも気になる方はなるべくお早めにお気軽にご相談下さい。

子どもの歯並び予防の考え方(14)~歯並びの成り立ち(バクシネーターメカニズム)〜

2024.06.01

かいり歯科クリニックの戸田です。

今回は、子どもの歯並び相談の際に保護者の方の疑問である

『歯はなぜその位置にあるの?』

に関して簡単にご説明させて頂きます。

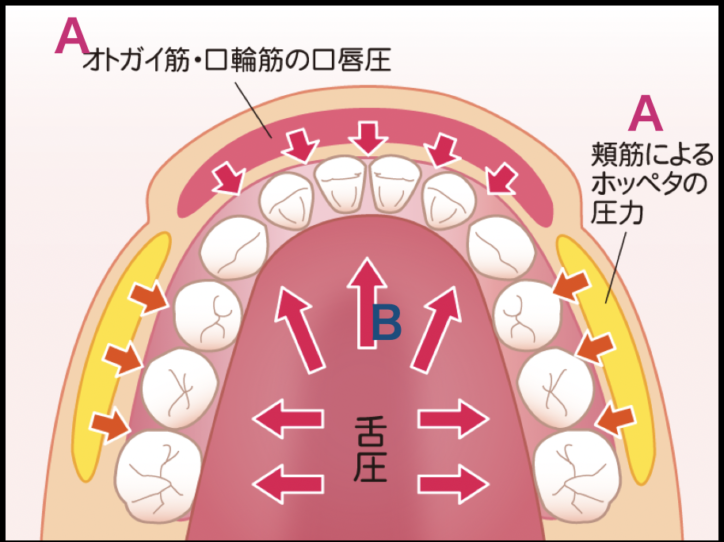

上記の図をご参照下さい。歯のアーチ(歯列)は

A: 顎の筋肉(オトガイ筋)やお口の周りの筋肉(口輪筋)とホッペタの筋肉(頬筋)による外から内への圧力

B :舌の筋肉による内側から外側へ圧力

が、常にかかってます。つまり

A :口唇と頬による内側への圧力 VS B: 舌による外側への圧力

このようにして歯列は、両方向から圧力を受けることによって、安定が保たれています。

そしてこの圧力が不足したり、本来かかるところではない部位に圧がかかったりすると顎の正しい成長が阻害されたり、歯並びの乱れへと繋がっていきます。

このような歯並びと筋力の関係を専門用語で「バクシネーターメカニズム」と呼びます。

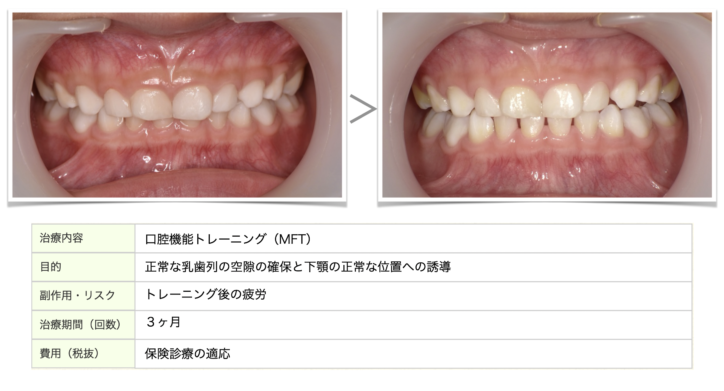

上記症例は、虫歯や歯肉炎予防で通院中のお子様に、バクシネーターメカニズムに基づいた食育とトレーニングをした結果の変化です。乳歯の歯の隙間ができて、永久歯がは萌えるスペースができ、下顎も下がっているところから前方に誘導されいることが分かります。

6歳までにお顔の骨の成長の80%が成長します。

虫歯や歯肉炎だけでなく、歯並びに関しても

①早期に問題を見つけ

②早期に『なぜ?』を親御さんと共に考えて

③早期に私たちと一緒に問題を解決する

ことで、歯並びの予防につながります。

お子様のお口に関することで少しでも気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。

![]()

![]()